剣道初心者のための竹刀講座

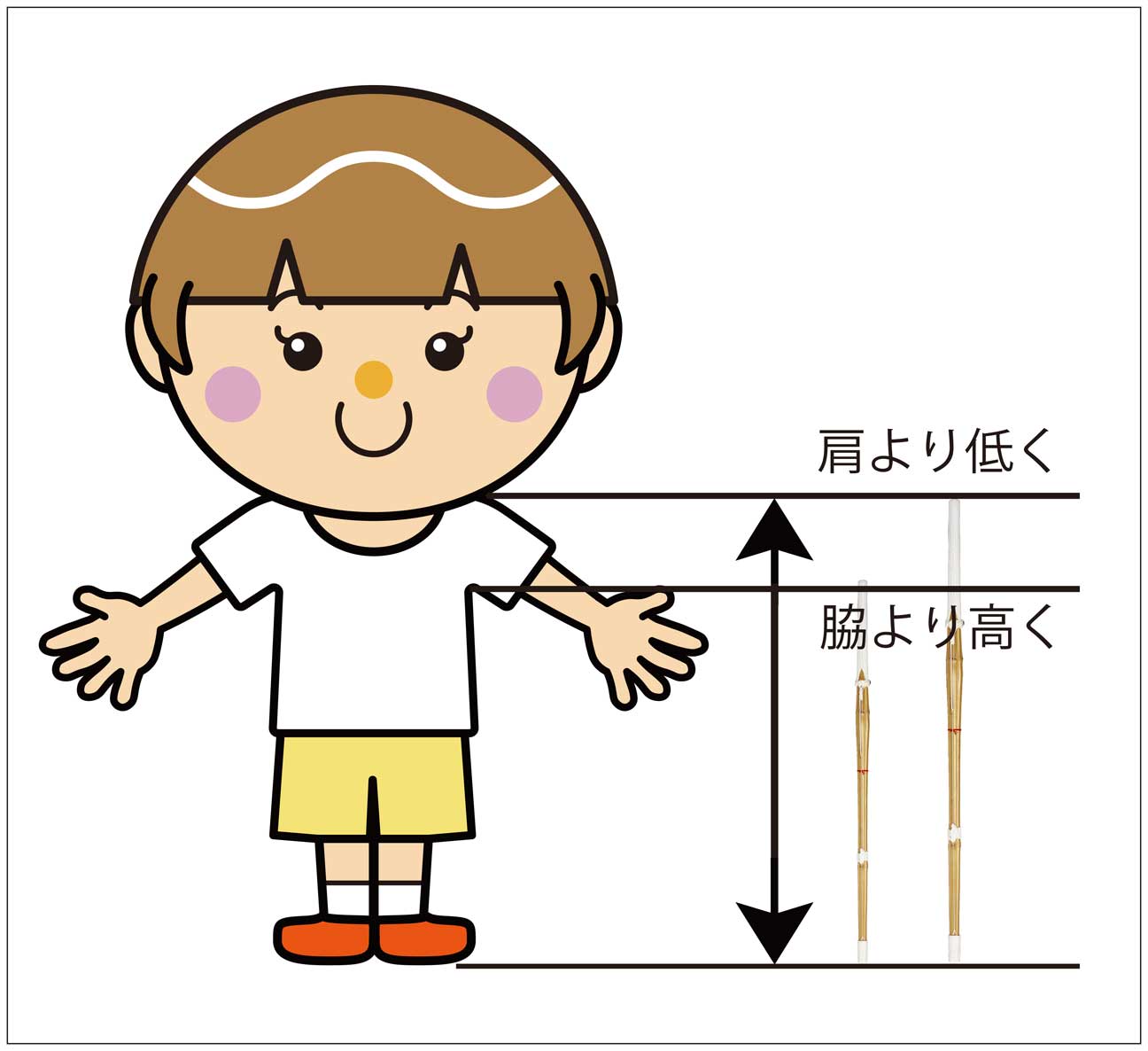

身体に合ったサイズの選び方です。

小学生、幼稚園児は、身長で竹刀を選ぶ必要があります。

中学生以上は、規格が決まっておりますので、規格に合った竹刀をお選びください。

小学1年生?5年生までは、竹刀の長さが脇の下より長く、肩より下の長さが理想的です。

この長さであれば、無理なく竹刀を振れるといわれています。

小学5年生の夏頃または、冬頃には、身長に関係なく、3.5(さぶご)、もしくは、3.6(さぶろく)の使用をお勧めします。

中学生になると、男子、女子、慎重に関係なく、3.7(さぶなな)の使用が必須となります。

少しずつ長さに慣れる必要がありますので、3.4(さぶよん)を3.5(さぶご)に、3.5(さぶご)を3.6(さぶろく)に、と竹刀を変更して、長さに慣れるようにしてください。

いきなり、3.4(さぶよん)から3.6(さぶろく)にすることも可能ではありますが、長さに慣れていた方が、スムーズに移行できるかと思います。

各竹刀サイズの読み方

28(にっぱち)、30(さぶぜろ)、32(さぶに)、33(さぶさん)、34(さぶよん)、35(さぶご)、36(さぶろく)、37(さぶなな)、38(さぶはち)、39(さぶく)

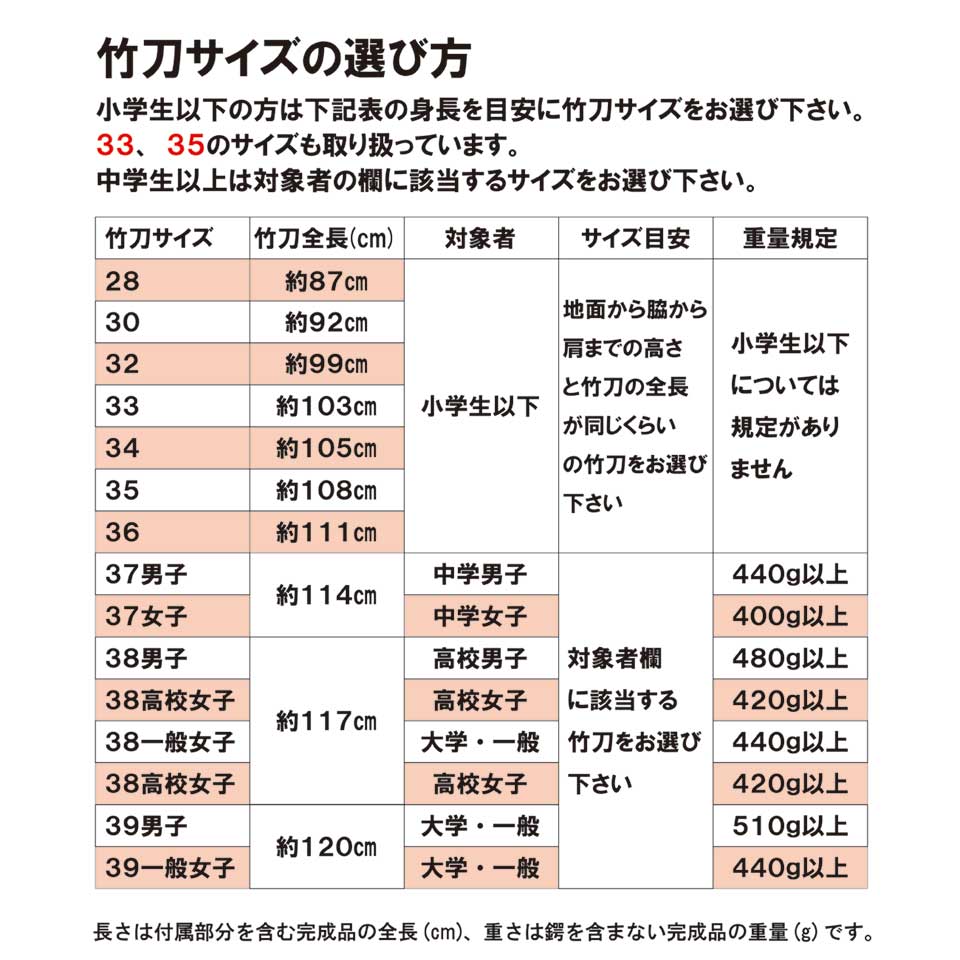

竹刀の各部品の名称

竹刀の各部品についてご説明します。

先皮、先革(さきかわ、さきがわ)

竹刀の先端についている部品の名称になります。

各竹刀の長さにより、規格、長さが決まっておりますので、その規格に合った先革をご使用ください。

先端は、相手にケガを負わせないためにも、重要な部品になりますので、練習前、試合前にチェックして、安全を確認してください。

すり減ったり、破れたりしたら、すぐに交換することをお勧めします。

弦(つる)

先革と柄皮を結び、なおかつ、竹刀にしなりをもたらすために使用しています。

強く引っ張って、仕組むことにより、しなりも大きくなり、相手に当たった時に力を上に逃して、痛みを和らげます。

また、力を他の部分に逃してくれるので、竹刀の割れにも影響します。

弦は、流通しているほとんどがナイロン製で、丈夫です。

中〆(なかじめ)、中結い(なかゆい)

先革と柄皮を繋いでいる弦を中結いで巻き付けて、固定する役割があります。

特に規格はありませんので、2.8から3.9まで同じ中〆(なかじめ)、中結い(なかゆい)を使います。

柄皮、柄革(つかかわ、つかがわ)

竹刀を握る部分の部品のことです。

仕組んだ竹刀をご購入の際には、その規格の竹刀にあった長さの柄皮が装着されています。

竹刀お役立ち情報

竹刀の重量でお困りのことはございませんか?

規定の重量のない竹刀は、試合で使用することが出来ません。

竹刀の重量は、天候、保存状態により、日々変化します。

少し重量が足りない等の経験は、誰しもがあるかと思います。

そんな時には、お風呂場に一晩おいておくと、少し重量が増えます。

あと、1g、2gなんて時に、試してみてください。

逆に少し重いなぁ。。。なんて時には、天気の良い日に天日干しすると、少しだけ軽くなります。

天然の素材なので竹刀も毎日汗をかいたり、息をしています。

竹刀の水分がなくなると、軽くなりますし、水分が多くなると、重くもなります。

水分がなくなりすぎると、割れやすくなりますので、ご注意ください。

竹刀は、油分、水分が含まれていますので、お手入れ次第では、長く持ちます。乾燥には注意です。

竹刀の素材について

桂竹(けいちく)

桂竹の稈(かん)は真竹よりも硬く、肉に弾力性があり、曲げや圧力に対する抵抗性が強いことから、竹刀に適した素材です。

竹刀に適した

大量生産されているため、比較的安価な竹刀のラインナップになります。

流通しているほとんどの竹刀が桂竹になります。

真竹より少し硬いのも、特徴の一つです。

密度も高く、しなりも良いため、竹刀に適した素材です。

真竹よりもささくれが出来やすいのが、デメリットです。

青竹(桂竹)

基本的に桂竹と一緒ですが、表面を竹本来の色のままにしてある竹を使用しています。

一般的に、青竹の方が強いといわれています。

稈(かん):竹の茎の節と節の間のことをいいます。

真竹(またけ、まだけ)

真竹の稈(かん)は肉が厚く弾力性があり、曲げや圧力に対する抵抗性が強いことから、竹刀に最も適した素材です。

桂竹より少し柔らかみがあるのも特徴の一つです。

真竹は、桂竹より節の部分が膨らんで(突き出て)います。

真竹でもこの膨らみ(出っ張り)を平らにする加工を行っている場合もありますので、

節が膨らんで(突き出て)いなくても、真竹の可能性はあります。

密度も高く、しなりも良いため、最も竹刀に適した素材です。

青竹真竹(あおたけまたけ、あおたけまだけ)

基本的に真竹と一緒ですが、表面を竹本来の色のままにしてある竹を使用しています。

一般的に、青竹の方が強いといわれています。

稈(かん):竹の茎の節と節の間のことをいいます。

燻竹(くんちく、くんだけ)

燻竹(くんちく、くんだけ)とは、燻製した竹刀になります。

桂竹を燻製にすることで、色合いが濃ゆい茶色になります。

燻製にすることで、強度を強化する効果もあります。

安心のSSPマークとは

“SSPシール”とは

Shinai(竹刀) Safety(安全) Promotion(推進)

剣道の練習、試合において竹刀による事故を未然に防止するため、全日本剣道連盟の基準に適合した竹刀に対し【SSPシール】を貼付して品質保証しています。

年一回以上の抜き打ち検査があり、その検査に合格した竹刀製造会社に【SSPシール】が交付されています。

【SSPシール】は、日本国内での貼り付けしか許されていないので、安心です。